株価指数の計算方法を徹底解説|時価総額加重と等加重の違いと投資家への影響

By Staff | 2025-08-18

Category: インデックス投資

米国株式に投資する際、S&P500やNASDAQ100といった株価指数は市場全体の方向性を示す重要な指標です。

SPYなどの代表的ETFに投資するだけでも問題はありませんが、指数の計算方法を理解しておけばリスクやリターンの違いを把握しやすくなります。

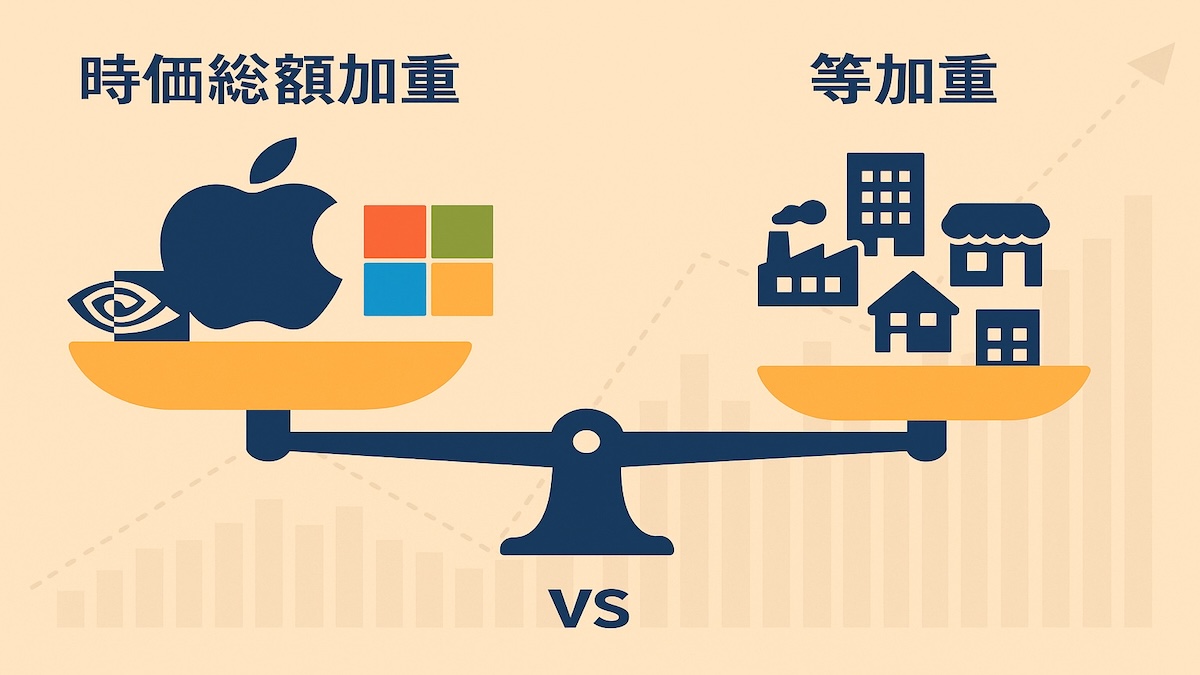

指数の計算には大きく分けて「時価総額加重方式」と「等加重方式」があり、それぞれ投資リターンやリスクの特徴が異なります。

本記事では両者の仕組みや違いを詳しく解説します。

時価総額加重方式(Market Cap Weighted Index)

仕組み

時価総額加重方式では、各企業の株価に発行済株式数を掛け合わせた「時価総額」の大きさによって指数内での比重が決まります。

つまり、時価総額が大きい企業ほど指数全体に与える影響が大きくなります。

たとえばAppleやMicrosoftのような大型株は指数を大きく動かす一方、小型株の影響は限定的です。

メリット

- 市場全体の実態を反映しやすい

- 大型株中心のため流動性が高く、投資コストも低い

多くのETFが採用しており、投資対象が豊富

デメリット

- 一部の巨大企業に依存しやすく、分散効果が弱まる

バブル的な値上がりを示す銘柄が指数全体をゆがめる可能性がある

代表的な指数にはS&P500やNASDAQ100があり、日本人投資家が利用するVOOやQQQといったETFもこの方式を採用しています。

等加重方式(Equal Weighted Index)

仕組み

等加重方式では、すべての銘柄を同じ比率で組み入れます。

企業規模にかかわらず1社1票として扱うイメージです。

そのため、大企業だけでなく中小型株の動きも指数に大きく反映されます。

メリット

- 大型株偏重を避け、分散効果を高められる

- 中小型株の成長を取り込みやすい

市場の幅広い動きをまんべんなく反映

デメリット

- リバランスの手間やコストが増える

流動性の低い銘柄の影響を受けやすい

代表例としては「S&P500 Equal Weight Index」があり、それに連動するETF「RSP」が存在します。

日本の証券会社を通じて購入することも可能です。

実際のパフォーマンス比較

直近の市場動向を振り返ると、強気相場では時価総額加重方式が優位になることが多いです。

大型ハイテク株の急成長が指数全体を押し上げるためです。

一方で、景気回復期や弱気相場の反転局面では等加重方式の方が有利な場合があります。

中小型株が相対的に上昇することで、リターンが分散的に伸びるからです。

投資家にとっては「市場全体の平均を取りたいのか」「より広く分散を効かせたいのか」によって選択が分かれるといえるでしょう。

投資家が知っておくべきポイント

米国ETFに投資する際には、自分が購入するETFがどの計算方式を採用しているかを確認することが大切です。

- VOOやSPY → S&P500に連動(時価総額加重)

RSP → S&P500 Equal Weightに連動(等加重)

また、日本から投資する場合は為替リスクや信託報酬の違い、NISA口座での利用可否といった条件も確認しておく必要があります。

同じ「S&P500関連ETF」であっても方式が異なればリスク・リターン特性が大きく変わるため、投資目的に応じて選び分けるのが賢明です。

よくある疑問(FAQ)

Q1. なぜ等加重指数はあまりメジャーではないのですか?

等加重指数はリバランスの手間が大きく、四半期ごとに銘柄の比率を均等に戻す必要があります。

そのため、運用コストが高くなりやすく、投資信託やETFの商品化が難しいという側面があります。

また、運用資産残高が小さい場合、取引量が少なくなり、流動性が低下することもあります。

結果として、個人投資家や機関投資家の間での利用が限定的になり、知名度が低くなっているのです。

Q2. 時価総額加重方式だと一部の巨大企業に依存しすぎませんか?

確かにAppleやMicrosoft、NVIDIAのような巨大テクノロジー企業の影響力は非常に大きくなります。

市場全体が好調でも、これらの企業が下落すると指数全体が大きく動くこともあります。

ただし、時価総額加重は「市場で実際にお金がどの銘柄に集まっているか」を反映しており、機関投資家を含めた世界中の投資家が最も広く利用している方式です。

結果的に、グローバル標準としてベンチマークに採用されるのは自然な流れといえるでしょう。

Q3. 長期投資にはどちらが向いているのでしょうか?

長期投資においては投資家の目的によって最適な方式が変わります。

市場全体の成長をそのまま取り込みたい場合は時価総額加重方式が適しています。

一方で「より幅広い銘柄から恩恵を受けたい」「大型株に依存しすぎたくない」と考える投資家には等加重方式が魅力的です。

実際には両方のETFをポートフォリオに組み合わせ、相場環境に応じてリスクを分散させるという方法も考えられます。

Q4. 等加重指数はボラティリティ(変動性)が高いのですか?

等加重指数は中小型株の比重が高くなるため、時価総額加重方式に比べて価格変動が大きくなる傾向があります。

そのため短期的には値動きが激しく、リスク耐性の低い投資家には向かないかもしれません。

しかし、長期的には「リバランス効果」によってリターンが改善されるケースもあり、リスクとリターンのバランスをどのように考えるかが重要です。

まとめ

株価指数の計算方法は投資成果に大きな影響を与えます。

時価総額加重方式は市場の実態を捉えるのに有効であり、等加重方式は分散とバランスを重視する投資家に魅力があります。

米国ETFに投資する日本の投資家は、自分がどちらの指数に連動する商品を選んでいるのかをしっかり理解し、目的に合った投資を行うことが重要です。

マーケット概況

最新記事

カテゴリー

タグ

個別株 ETF 基礎知識 インデックス投資 成長株 配当株 米国債 PLTR NVDA AMZN AVGO MSFT META AAPL GOOGL TSLA NFLX UNH GS AMD COIN IBM INTC OKLO IONQ JNJ KO PG PEP MCD XOM CVX TXN CSCO MMM CAT ABBV BMY MRK VZ T WMT TGT LOW HD SHEL PM MO JPM BAC WFC BLK TROW BK AMGN GILD ABM ADM ADP AFL ALB ALRS ANDE AOS APD AROW ARTNA ATO ATR AWR BANF BDX BEN ORCL QQQ VGT SOXX VT VXUS ACWI SPY TLT

投資忍者 プロフィール

米国株の投資情報、個人投資家向けの投資戦略、米国株式投資関連情報などを配信しています。

「企業の業績と株価は長期的に統一する」という考えで、米国株の長期的投資をしています。オプション取引では短期的には市場はランダムに動くと考えて取引しています。

元米国不動産アナリスト。米国MBA保有。海外生活約25年。個人投資家兼オプショントレーダー。